東京 下北沢 クラリスブックス 古本の買取・販売|哲学思想・文学・アート・ファッション・写真・サブカルチャー

東京都世田谷区下北沢の古本屋「クラリスブックス」

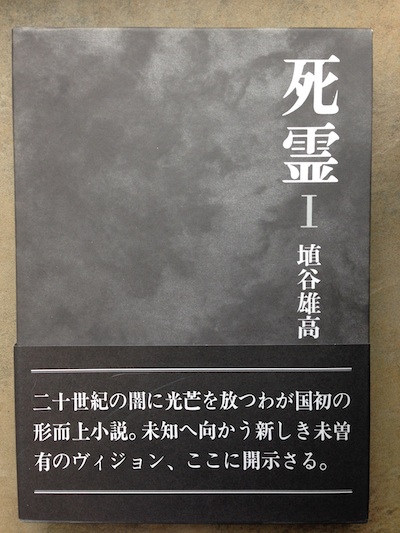

『死霊』(埴谷雄高) レビュー

2014年2月

文・高松徳雄

浪人時代に読んだ『罪と罰』、その衝撃はほとんど夢の中の出来事だったかのようにどこか心の奥にしまい込まれてしまい、私は大学に入ると小説とはほとんど縁を切り、哲学書やその解説書・研究書を読む日々が続きました。しかし大学二年の時、日本の小説家埴谷雄高の『死霊』とばったり出会うのでした。デカルトについての授業に出ていたのですが、なぜか教授の話が極端に脱線し、学生運動や政治思想の話になり、そこに突如埴谷雄高が現れたのです。

言われるままにその代表作『死霊』を読んでみると、冒頭「自序」でドストエフスキーについて書かれていて、正確には『カラマーゾフの兄弟』の「大審問官」のくだりについてなのですが、彼がどれだけ影響を受けたかということが、おそらく作者埴谷雄高自身も、ある意味告白するような形としてこの「自序」を書ききったのではないか、と思えるような荘厳な言葉が連なっていたのです。この時再び私の中にドストエフスキーという、ある意味謎のロシア人が現れたのでした。埴谷雄高の『死霊』はその時第九章執筆中で、戦後最大の形而上文学の最新巻が出るとして、文学界では話題になっていました。大学生だったので時間はたっぷりあり、若さ溢れる勢いで一気に第八章まで読み進めました。そしてその後すぐ、ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』も読み始めたのでした。

今考えると、この『カラマーゾフの兄弟』をこの時期に読んだのが幸か不幸か、私はそれ以来ドストエフスキーの虜になり、もうこれ以上の文学作品は存在しないのではないか、とすら思うようになりました。そしてその思いは今でも変わっていないのですが。

埴谷雄高の『死霊』にももちろん衝撃を受けました。形而上文学と言われるだけあって、私は文学作品としてというより、哲学書として捉えて読み進めた感がありました。その重々しい言葉、読めない漢字の数々、しかしそれがかえって深みと重みをこの作品に与えているように思えてなりません。

私は何かを好きになると、例えばそれが人であれば、自分自身をその人に同化させるというか、同じ経験をしたい衝動にかられます。埴谷雄高の場合、彼はとてもお酒が好きで、なかでもハンガリーのワインである「トカイ」を好んで飲んでいたということで、デパートで探し求めて一人で飲んでみたことがあります。この「トカイ」というワインは非常に甘く、ドイツのトロッケンベーレンアウスレーゼ、フランスのソーテルヌーとともに、世界三大貴腐ワインと言われています。とにかく甘い。どういう味かというと、濃厚な蜂蜜に白ワインを入れて、さらにアルコール度を増したような、とってもとってもこってりした味です。

まず、私はあまりアルコールが得意ではありません。でも甘いものは大好きなので、はじめ一口飲んで、おいしい!と思ってしまい、調子に乗ってピーナッツをぼりぼりしながらぐいぐい飲んでしまい、次の日家で夕方くらいまで死んでいたのを覚えています。

話が脱線しました。埴谷雄高の『死霊』については、私は卒論でも取り上げたくらいはまった小説なので、今度また改めてブログやホームページでご紹介できれば、と思っております。

*

『カラマーゾフの兄弟』ですが、私には一つ面白いエピソードがあります。

私は一人暮らしの部屋でジッと椅子に座ったまま『カラマーゾフの兄弟』を読みふけっていました。物語も山場、イワンとスメルジャコフとの最後の対話のシーン、父親殺しの真実が明かされるところで、私は幽体離脱!?を体験しました!椅子に座って読んでいる自分の姿を、上の方から眺め見ることができたのでした。

おそらく長時間椅子に座ったままジッと動かずにいたため筋肉が固まり、そこに非常に強いショックが心にドスンと響いた為に起こった、一種の目眩だったのだと思うのですが、それにしてもすごい体験をしたものだと今更ながら思います。その時の体験はすでに20年近く前のことなのに、今でもしっかりと脳裏に焼き付いています。しかし、確かにそれほどまでに強烈な内容だったのです、この『カラマーゾフの兄弟』という作品が。

そこまで人の心を揺さぶることのできる小説、原書はロシア語で、私は訳されているものを読んでいるにもかかわらず、150年くらい前の、しかも異国の地ロシアの話、それでも心の奥に響き渡る感動そして衝撃を得ることのできる作品、これが古典、これが名作といわれる所以なのだと理解できました。しかし読んだ当時は、幽体離脱をするほどでしたから、感想など言葉にできず、ただ「すごい!」と友人に言い回っていました。

*

大学卒業後、私は次に『悪霊』を読みました。タイトルからして、埴谷雄高が影響を受けたのが手に取るようにわかるこの作品、私はドストエフスキーの作品の中でどれが一番好きかなどという究極の質問を受けた際に、『カラマーゾフの兄弟』ではなく、『悪霊』を挙げるのでした。その理由は単純明快で、主人公スタヴローギンに男惚れしているからなのです。もちろんそれ以外にもいろいろと理由があります。キリーロフの思想、ピョートル・ヴェルホヴェンスキーのぴょんぴょん飛び跳ねる小悪魔的な魅力、シャートフの純粋な心の美しさ、ステパン氏のどこか哀れで滑稽な生き様などなど、なにかいろいろなところで自分の生き方考え方と重なるところがあり、いつしか私の心の中には“悪霊”が住み着いてしまいました。

大学を卒業してから、私は長い間ブラブラとしていて、ようやく古書店で働き始めてからも、私の心の中にはドストエフスキーがずっと居座っていました。そんな時、光文社古典新訳で『カラマーゾフの兄弟』が出版されるという嬉しいニュースが入り、多感な若い時に読んだあの衝撃や感動を味わうことはもはやできないと思いながらも、それでもこの作品に何かを求める気持ちもあって、再び読み始めたのでした。分かりやすく表記された人物の名前や、細かい日本語としての表現など、幽体離脱はできなかったものの、頭の中にスラスラと入る亀山訳の読みやすい文章のおかげで、また違った感動を得ることができました。その時古典とは、名作とはこういう作品のことなのだ、とようやくしっかりと思えたのでした。時間や場所の制約を超えて、さらに我々読者がどのような状況であっても、常に人の心の中に響く言葉、物語が存在する、それが名作なのだと、実感することができたのでした。