東京 下北沢 クラリスブックス 古本の買取・販売|哲学思想・文学・アート・ファッション・写真・サブカルチャー

東京都世田谷区下北沢の古本屋「クラリスブックス」

私は大学で西洋哲学を専攻していた。二年の時、デカルトの『方法序説』を丹念に読み込む授業を受けていたが、ふと担当の教授が昔を懐かしむように (学生運動盛んだった当時を振り返るように)、日本の作家埴谷雄高について語り出したのである。初めて耳にする名前だった。彼の主著『死霊』はものすごい 作品で、機会があったら読みなさいと言われ、素直にその言葉に従った結果、あれよあれよと言う間に、哲学科でありながら、私は卒論では埴谷雄高の『死霊』 をテーマに選ぶに至ったのだった。その物語の圧倒的な深さに、身も心もどっぷりと浸かってしまったのだが、なぜこうも心酔してしまったのか、いわゆる作者 との同時代性というものすら感じ、さらに“馬が合う”という表現すら使いたくなるような親近感を作者に覚えたのだが、なぜそこまでそう思えたのか、、、そ の理由が解明できた1冊を、私の思い出の1冊としたい。それは、江戸川乱歩の『時計塔の秘密』である。

この作品は少年探偵シリーズの1冊で、私は小学校の高学年の時に読んだ記憶がある。ポプラ社の挿絵入りのあの本である。あまりに面白くて何回も読み 直したのだが、これが思い出の1冊である理由は、『死霊』という作品、そして作者埴谷雄高との精神的な奇妙な繋がりを見出すことができたからであった。

『死霊』に心底溺れてしまっていた私は、卒論を書くにあたり、作者埴谷雄高についてももちろんいろいろと調べていた。そして、彼が子供の頃に読んだ 小説として、明治の小説家、黒岩涙香の『幽霊塔』があることを発見した。特に気に留めなかったのだが、学生の頃から古本屋巡りが好きだった私は、ぼんやり と小田急線の経堂駅をブラブラしていたところ、大河堂書店さんの店先で懐かしのポプラ社の少年探偵シリーズが数冊並んでいるのを発見して、郷愁にかられて 思わず足を止め、その背表紙を眺めてみた。するとそこには子供の頃熱中して読んだ『時計塔の秘密』があったので、思わず買ったのであった。

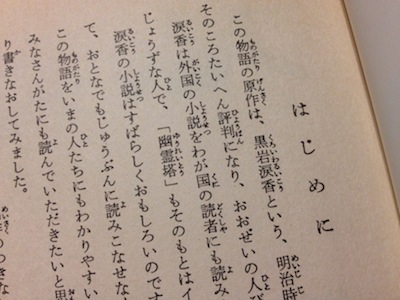

一人暮らしのアパートに帰宅して、懐かしさに浸りながら本を開くと、そこには、「はじめに」と題された江戸川乱歩自身の言葉が載っていた。後に調べ てみると、それは他のシリーズにはない一文で、この作品にだけ付された異例の文章であることがわかった。そしてその内容に私は驚いた。この『時計塔の秘 密』は、乱歩自身の作品『幽霊塔』を、皆さん(つまり子供たち)に分かりやすく書き直したものである、ということが書かれていた。さらにその『幽霊塔』な る作品は、実は明治時代の小説家、黒岩涙香の『幽霊塔』を翻案としたものである旨書かれていたのであった。それを読んで私はハッと気づかされた。『死霊』 の作者埴谷雄高が子供の頃読んでいたという黒岩涙香の『幽霊塔』は、私にとっては江戸川乱歩の『時計塔の秘密』だったのだ。

私は本を読むのが遅く、読みたい本がどんどんと溜まってしまう性質なのだが、『死霊』は、もちろん早く読めるわけではないし、読めない漢字のオンパ レードであるにもかかわらず、なぜか読むのがそれほど苦ではなく、すぐその非現実の世界に没入することができるのだった。『死霊』を読んでいるなどと言う と、さぞ本をたくさん読んでいると思われがちなのだが、全くそんなことはなく、私自身、なぜこうもこの作品が自分にしっくりとくるのか、少し不思議であっ た。

『時計塔の秘密』の冒頭の作者の一文を読んだ時、このモヤモヤしていた謎が晴れやかに解明できた気がした。そこには何か一本の道筋のようなものが見え隠れして、世代という垣根を越えてなお感じることのできる同時代性を見出したのだった。

さてその後、黒岩涙香の『幽霊塔』も、実はその底本となっているイギリスの小説が存在するということを、古書店で働き始めたときにようやく知り、そ してその作品が数年前『灰色の女』というタイトルで出版されるという、私にとってはとてつもない一大事件が起こり、私の中にのみ存在した、この時計塔にま つわる不気味な一本のレールは、ようやく完結したように思えたが、この『灰色の女』の作者、A.M.ウィリアムスンなるイギリス人女性の正体は以前不明の ままである。

最後に、私の店の名前「クラリスブックス」は、映画『羊たちの沈黙』の主人公から取ったのだが、人によっては、宮崎駿の『ルパン三世カリオストロの 城』の王女クラリスと思われるようである。しかし、このアニメにも時計塔が出てくるということに今更気づいて、宮崎駿が、涙香か乱歩の『幽霊塔』を読ん で、そこに物語のヒントを得たのでは、という話が昔のアニメ雑誌に掲載されていることを知り、そう考えると、店名の「クラリス」は、結果そうなるべくして そう名付けられた店名だったのだなと、またしても不思議な符号に驚きと、そして喜びを感じるのであった。

レビュートップへ

アーカイブストップへ